ワシは子どもに関心がない。

そりゃ元気で無邪気な児童の様子を見たら、世間一般の人並みに笑みがこぼれたりはする。

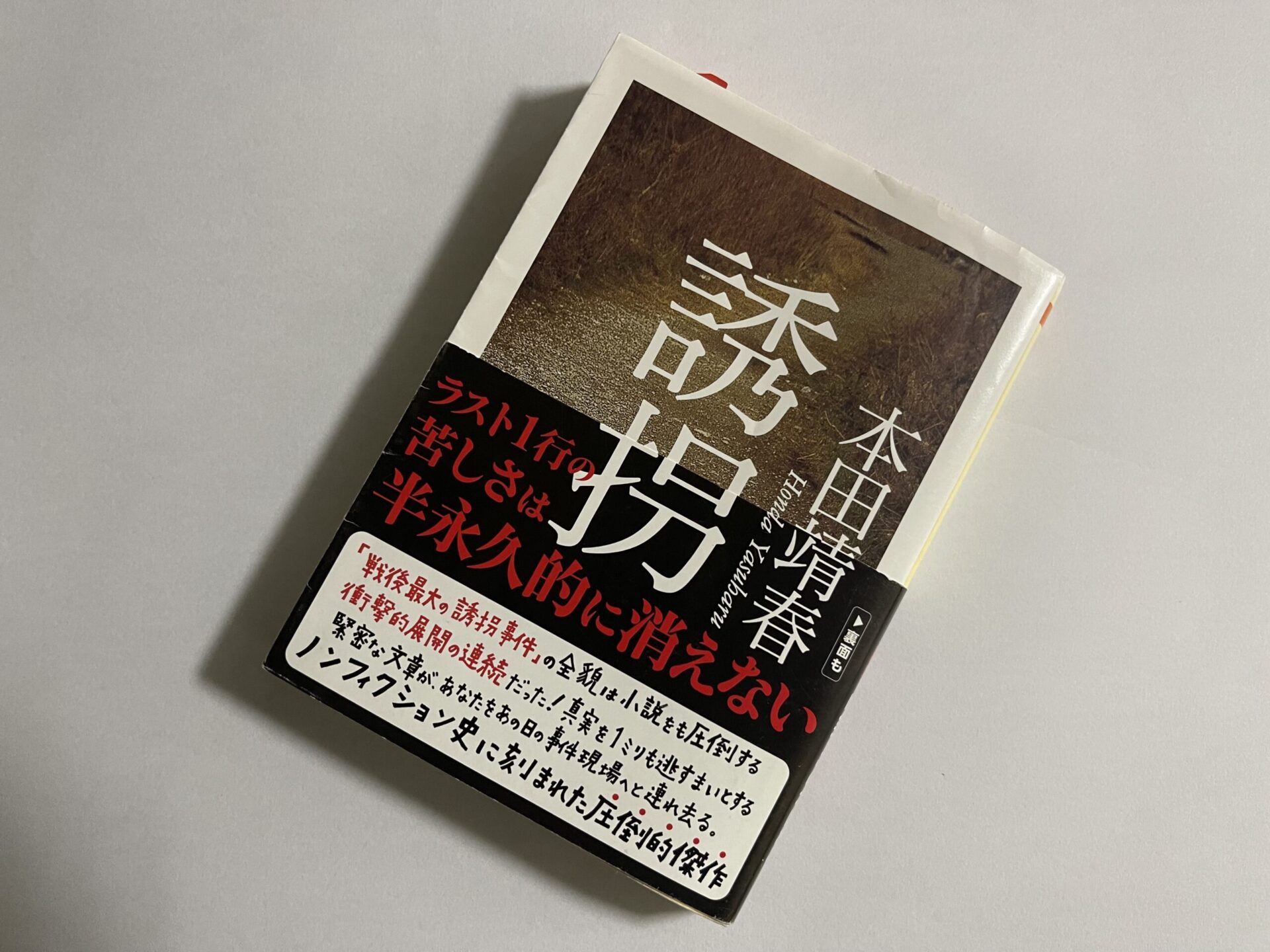

けれども自分の子どもがほしいとか育てたいとかは露ほどもない。そんな無感情でも、モヤモヤを通り越して憤りを抑えることができなかったのは、『誘拐』(本田靖春/ちくま文庫/1977年9月・文藝春秋より単行本化)です。

『誘拐』内容

1963年、東京都台東区入谷で起きた村越吉展ちゃん誘拐事件。容疑者の小原保は身代金50万円を要求し、まんまと奪い取る。たび重なる捜査の失態により警視庁は犯人の脅迫音声をマスコミに拡散し、公開捜査に踏み切る。

発生から2年。迷宮入りするかに見えた事件は刑事たちの執念の捜査により、ついに保の自供を引き出す。

何が保を凶行に走らせたのか。

なぜ手に取ったのか? 読後感は?

文学賞のひとつ『講談社本田靖春ノンフィクション賞』の受賞結果を気にしているものの、本田靖春(1933-2004)その人の著作自体に触れたことがなかったからなのですね。

読後これを書いている今、ため息しか出ません。あまりに吉展ちゃんが不憫で。その現実とは別に、本作がなぜ「ノンフィクションの金字塔」との誉れ高いかくらいはわかるつもりです。

ひとえに取材力の深さと緻密さ。被害者家族、加害者とその周辺(家族には叶わず)、警察の捜査一課関係者への取材をもとにした再現。関係者の心の襞に入り込むような筆致。

そのどれもが力強く、本を複数併読している読み方を止め、いつしか本書のみに集中している自分がいました。

一読三嘆の表現力

読売新聞からフリーに転じた本田さんですが、新聞記事的な無味乾燥としたものではなく、小説のような表現の凄みがあります。

公園の南のはずれに、このところようやく正木の風格をそなえて来た公孫樹があり、根元を囲んで円型にベンチが配列されている。その中の南向きの一脚が、いつの間にか、里方虎吉の指定席みたいになった。

本田靖春『誘拐』(ちくま文庫)P.7

似たようなことは、酒についてもいえるに違いない。酩酊状態から広がる世界は、他人の介入を許さない、自分だけの領域なのである。

本田靖春『誘拐』(ちくま文庫)P.184

畢竟、人間というやつは、他のだれかを圧迫しないことには生きられない存在なのであって、犯罪者というのは、社会的に追いつめられてしまった弱者の代名詞なのではないか。

本田靖春『誘拐』(ちくま文庫)P.226

ときに主観がノイズになる事件報道にあって、本田さん自らの心情や関係者の内面に迫るモノローグは、読者を否が応でも当時にタイムトリップさせ、その現実に強制直視させられます。

如何なる理由があろうとも

本作前半で加害者である小原保のルーツが明かされます。

福島の開拓部落の極貧環境で育ったこと、あかぎれが原因で片足を引きずる後遺症が残ったこと、父親から過酷なまでの矯正を受けたこと、てんかんや聾を抱える親族の先天性障害者で周りの地元民に蔑まれたこと。

酷い環境からすがるように上京、時計職人として身を立てようとするもうまくいかず、窃盗や借金を繰り返した挙げ句、男児誘拐で身代金を奪取する。

せめて小原保のような人に手を差し伸べる社会であったら防げた事件。確かに加害者の出自は理解できなくはないけれど、保だけが恵まれなかったの? 高度経済成長期にドロップアウトさせられたの? 違うでしょう。

どんなに理不尽な目に遭っても、自分の不幸な境遇にあっても、子どもひとりを殺めて、ましてや金銭を得る非道が許されるはずがない。

この一点に尽きます。

社会的弱者がやむに止まれず殺人を犯す。こうしたテーマで松本清張から東野圭吾までさまざまな小説家が描いた加害者に共感できるのは、それがフィクションだからこそ。

吉展ちゃん誘拐事件について言えば、現実に起きた事件でありまったく救われない。

加害者に寄り添う違和感

子どもに無関心のワシですら、どうにもどう考えても収まらないのです。加害者の事情はわかった。でもだからといってそれを免罪符にしては、それこそ吉展ちゃんが浮かばれません。

ワシがせめて当時を生きて社会情勢を知っていれば、少しは小原保に傾くのか。自分は冷たい人間なのか。今なお悶々としています。

|

価格:880円 |

![]()

|

価格:825円 |

![]()

|

【中古】拗ね者たらん 本田靖春 人と作品 /講談社/後藤正治(単行本) 価格:794円 |

![]()