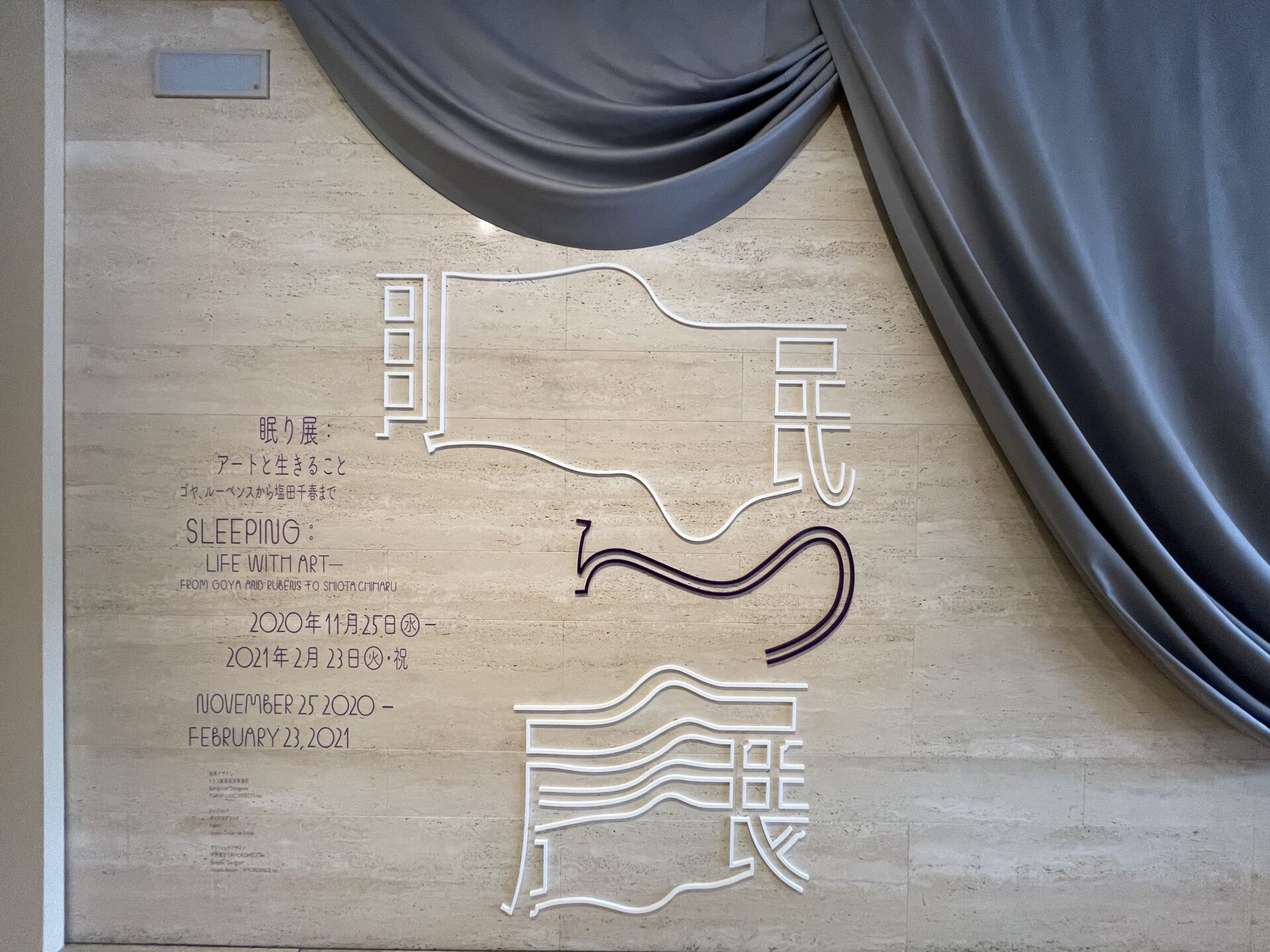

東京国立近代美術館で開催中の『眠り展:アートと生きること ゴヤ、ルーベンスから塩田千春まで』を見てきました(〜2021年2月23日)。

表題にある通り、国や今昔を問わず33人のアーティストによる約120点の「眠り」をテーマにした作品が展示されています。

個人的に強く印象に残った作品について、触れていきます。

饒加恩(ジャオ・チアエン)「レム睡眠」 2013年

台湾に出稼ぎに来ている外国人労働者18人が自分の見た夢について一人がたりする映像作品。

63分42秒にわたる大作で、20分ほどしか見られませんでしたが、一部だけでも観たほうがいいです。

20代と思しき男女が語る夢は、悪夢がほとんど。

帰国した自分が家族や親しい人に忘れられた夢や、親子げんかが大けがに発展し、それに近い出来事が起きていたという夢。

そのときの記憶を呼び起こし、ときに絶望的に、ときに涙しながら語る若者の、望郷の念や出稼ぎでの孤独や不安が表れています。

アーティストのジャオ・チアエンは台北在住の台湾人。

出稼ぎに来る若者の夢という非現実に現実を投影させたのが、作品たる所以でしょう。

これを苦労話にしたらインタビューになってしまうもんね。

森村泰昌『烈火の季節/なにものかへのレクイエム(MISHIMA)』2006年

森村泰昌『なにものかへのレクイエム(MISHIMA, 1970,11,25-2006,4,6)』 2006年

今回の展覧会で個人的に最も印象を残った作品で、前者は7分47秒の映像作品、後者はカラープリントです。

森村さんは対象になりきるセルフポートレートが有名ですが、三島由紀夫に扮したアイデアはなお鮮烈。

あの市ヶ谷での最後の演説を換骨奪胎し、「静聴せよ」と通りすがりの人にアジるも、誰も聴いていないというオチ。

実際の三島由紀夫の演説は集まった自衛隊員の野次や怒号でかき消されたけど、森村の三島は端から誰も聴いていない。

前者は目覚めている聴衆でも伝わらないし、後者は目覚めているはずの聴衆が全然聴いていない=寝ている(寝たふりをしている)も同然という、皮肉な対比が浮き彫りにされたかのようです。

一連の河原温作品

河原温(1932-2014)は、制作日付をキャンバスに描くデイトペインティングという手法で知られるアーティストだそうです。

電報に「生きている」と打ったり、起床時刻を絵葉書にしたためたり、1行日記を書いたり。

これらの作品は、検査を受けたとしてもその直後に感染するおそれがある今を想起させるものがありました。

電報や絵葉書に生きていると記しても、受け取った相手が確認する時点ではそれが約束されているものではないですから。

他にもルドンやゴヤのほか、まさに目をつぶっていると見えてくる暗闇を表現した瀧口修造の「作品」など、かなりツボな作品が集っていて、行ってよかったという展覧会でした。

睡眠とか目をつぶるとか、そんなアート作品ですと何を思い浮かべますかね。

個人的にはダリの「眠り」や、スタンリー・キューブリックの『時計じかけのオレンジ』のルドヴィコ療法のシーンを思い出したのですが。

本展はそういう刺激とは無縁な、日常の思索を促す内容だったと思います。