誰もが知ると言っても過言ではない太宰治ともなると、もはや語り尽くされた感もありますが。

現在に読み継がれており今後も世代を超えて読まれていくだろう文豪の作品は、後世の若い読者がどんなふうに読み、語るのか聞いてみたい気がします。

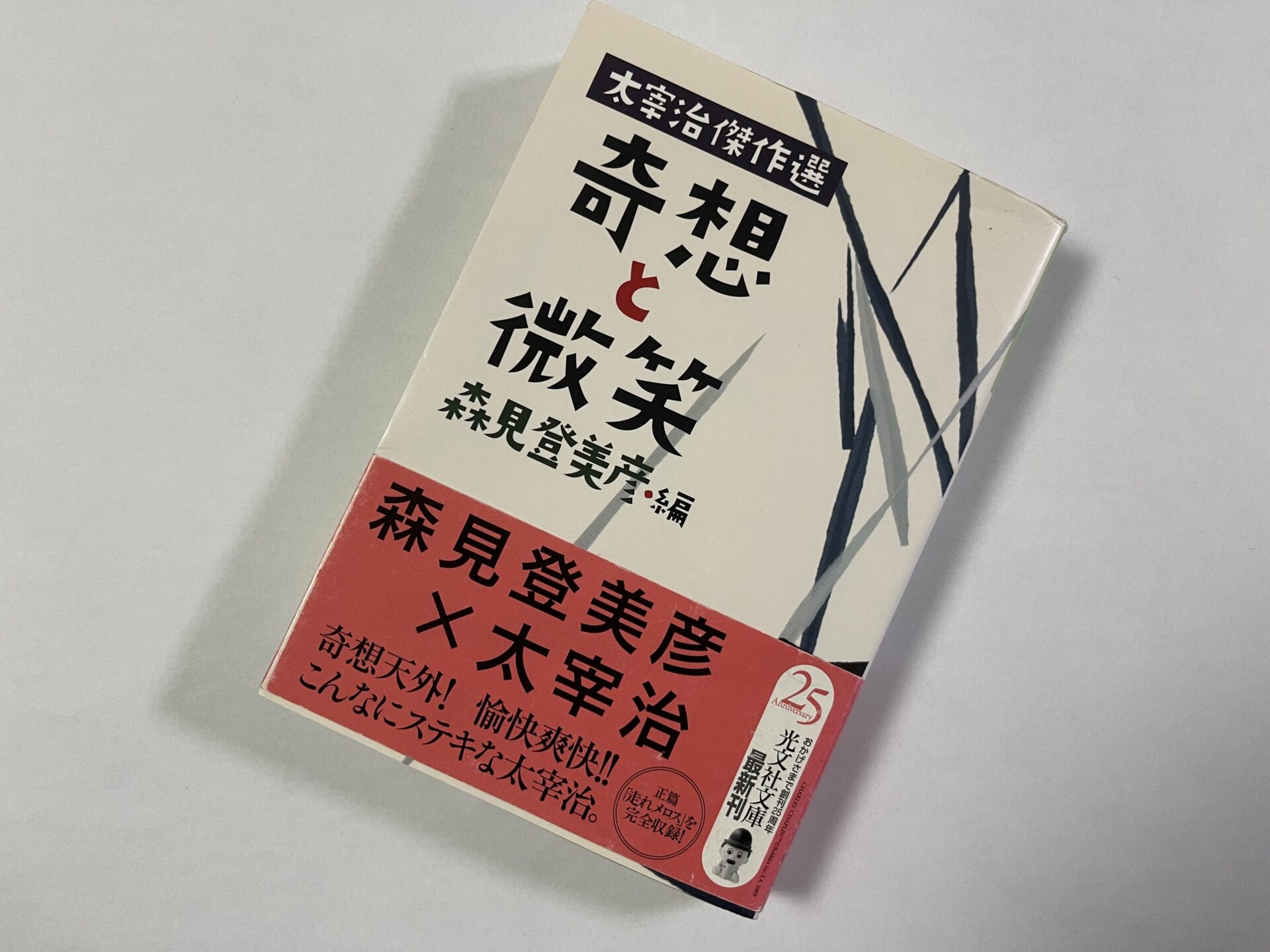

太宰は読み手によってこうも考えが違うのかと見せつけられたのが『奇想と微笑 太宰治傑作選』(光文社文庫)です。

『四畳半神話大系』『夜は短し歩けよ乙女』などで知られる小説家・森見登美彦が、「ヘンテコで」「愉快な」太宰の作品19編をリコメンドして1冊にまとめた選集です。

太宰の生誕100年に当たる2009年に初版第1刷が出されています。

この本は、太宰治にも奇想天外で愉快な作品があるよ、ということを、とくに若い読者に知らせる本である。太宰は、うじうしじている文章も書いたが、うじうじしていることを笑い飛ばす文章も書いた。

文庫本裏の帯文(森見登美彦「編集後記」より抜粋)

なぜ手にしたのか? 読後感は?

昨年は青森の『斜陽館』訪問など、自分にとって太宰を求めた年でした。

暮れに上野鈴本演芸場で講談師の宝井琴調さんが、太宰の『貧の意地』という作品をもとにした話を高座にかけるということで、これは偶然とばかりに鈴本に馳せ参じました。

『貧の意地』は『新釈諸国噺』に収録された1編で、寄席に行く前に未読だったため本作を読んでおきたいと、ブックオフで探して見つけたというわけです。

面白いのは森見さんが巻末の編集後記で「このアンソロジーの中でダントツにおもしろくない」と書いていた『佐渡』が、ぼくの中ではダントツに面白かったこと。

新潟高校での講演会の帰りに立ち寄った佐渡がいかに面白くないところかをボヤいているのですが、実にトボけていて、むしろほんとは「つまんない」と言いつつ、けっこう楽しんでるんじゃない? とでも言いたくなるような小エッセーです。

いやエッセー味を装った小説か?(どこまで真実かわからないからね、多分に脚色している気もする)

もはや語り尽くされた作家でも、ひとりひとり感受するところは違う。

「私が選ぶこの作家、このひとつ」を同好の士で語り合ったら、語り尽くせないでしょうね。

|

【中古】 奇想と微笑 太宰治傑作選 光文社文庫/太宰治【著】,森見登美彦【編】 価格:363円 |

![]()

|

【中古】【全品10倍!2/10限定】新釈走れメロス 他四篇(祥伝社文庫) / 森見登美彦 価格:255円 |

![]()

|

価格:4290円 |

![]()