もともと古書業界用語である「せどり(背取・競取)」とは、掘り出し物の古本を安く入手し、それを高値で転売する人のこと。

エンタメチケットや嗜好品などを転売してひと儲けする「転売ヤー」が社会問題化していますが、これは昔からあったことなんですよね。

ネット時代の現在それが定着し、先鋭化しただけの話で。

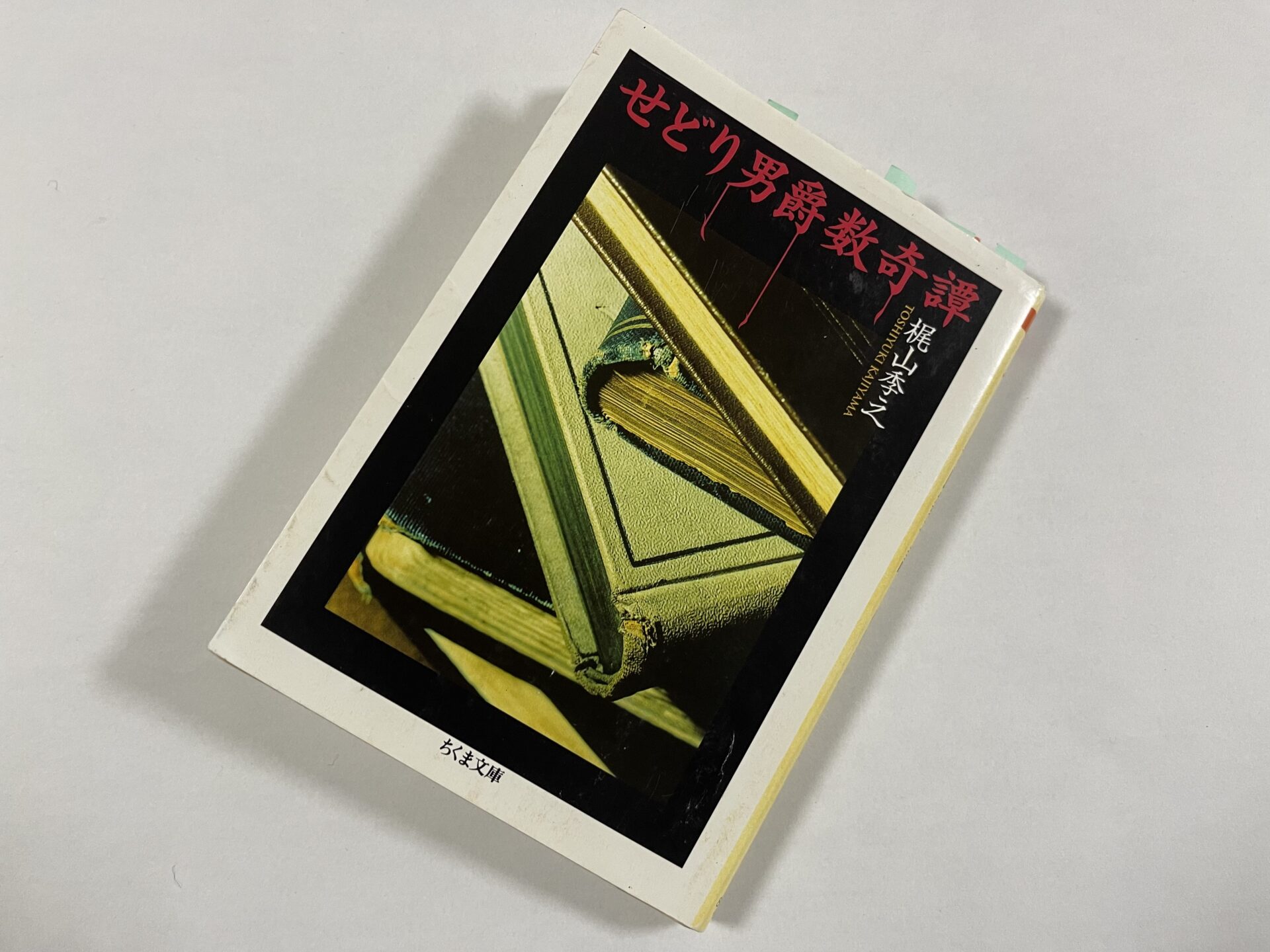

『せどり男爵数奇譚』(梶山季之/ちくま文庫)に登場するのは古書に狂った人物たちで、小遣い目当ての転売ヤーとは見ている世界もスケールもケタ違いです。

本書の初出は1974年(昭和49年)ですが、舞台はさらに遡っての話。

その尋常ならざる狂いっぷりに、ぞわぞわさせられること請け合いです。

『せどり男爵数奇譚』あらすじ

「せどり男爵」こと笠井菊哉氏が出会った、本に狂う人々とその事件の数々――。せどり男爵の知遇を得た作家である「私」が、笠井氏から聞いた話とは。

笠井氏の師匠ともいえる書痴、発禁処分になった書物の蔵書票を巡るミステリー、日本通の韓国の富豪、シェイクスピアの『フォリオ』初版本に執着するユダヤ財閥夫人、16世紀のキリシタン版を狙うビブリオクレプト(盗書狂)、ある素材を用いて本を装丁しようとする装丁家。

人情噺的な物語あり、身の毛もよだつ事件もあり。古書と古書店を巡る、奇妙奇天烈なエピソードをひもとく連作短編集。

なぜ手にしたのか? 読後感は?

梶山季之(1930~1975)という人に憧憬があるのです。梶山を表すなら、文春砲の先駆け的な人物といえばわかりやすいか。

1959年の創刊時の週刊文春で特ダネを連発し「トップ屋」の異名をとったヤリ手ルポライターですが、それだけではない。『赤いダイヤ』のような経済小説をはじめ、風俗小説も手がけるキレッキレの筆の鋭さ。

坂口安吾にも通ずる無頼漢にして、酒の飲みすぎにより喀血し、取材先の香港で客死するなんてドラマティックにもほどがある。

そんな人物の小説ですから、面白くないわけがない。本書でも実際古書をめぐる博識ぶりはすさまじく、ストーリーテリングも見事。実質4時間くらいで読み終えました。

梶山の小説は学生時代に何冊かかじり、久しぶりに手に取りましたが、他の作品もこれを機に触れてみることにします。

まとめ

今の世の中「せどり」で稼ぐ現代人を否定しませんが、本書をせどりや転売で稼ぐ人にも一読してもらえたらなぁ。

「なんで紙の本をありがたがるの? 電子書籍でよくね?」という人にも。

文脈が違いすぎて理解が難しいかも。

せどりの醍醐味って転売することだけでない。手元に所有すること、あるいは亡きものにすることもそう。

お宝をめぐる冒険――そんなふうにカッコつけてまとめたくなります。

|

価格:968円 |

![]()

|

【中古】 せどり男爵数奇譚 / 梶山 季之 / 筑摩書房 [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】 価格:434円 |

![]()

|

価格:2200円 |

![]()