婦人解放とかウーマンリブ(死語)とか、最近のフェミニズムとか、そんな潮流の遥か昔、日本でいえば明治時代にこんな演劇、そりゃ物議を醸すはずです。

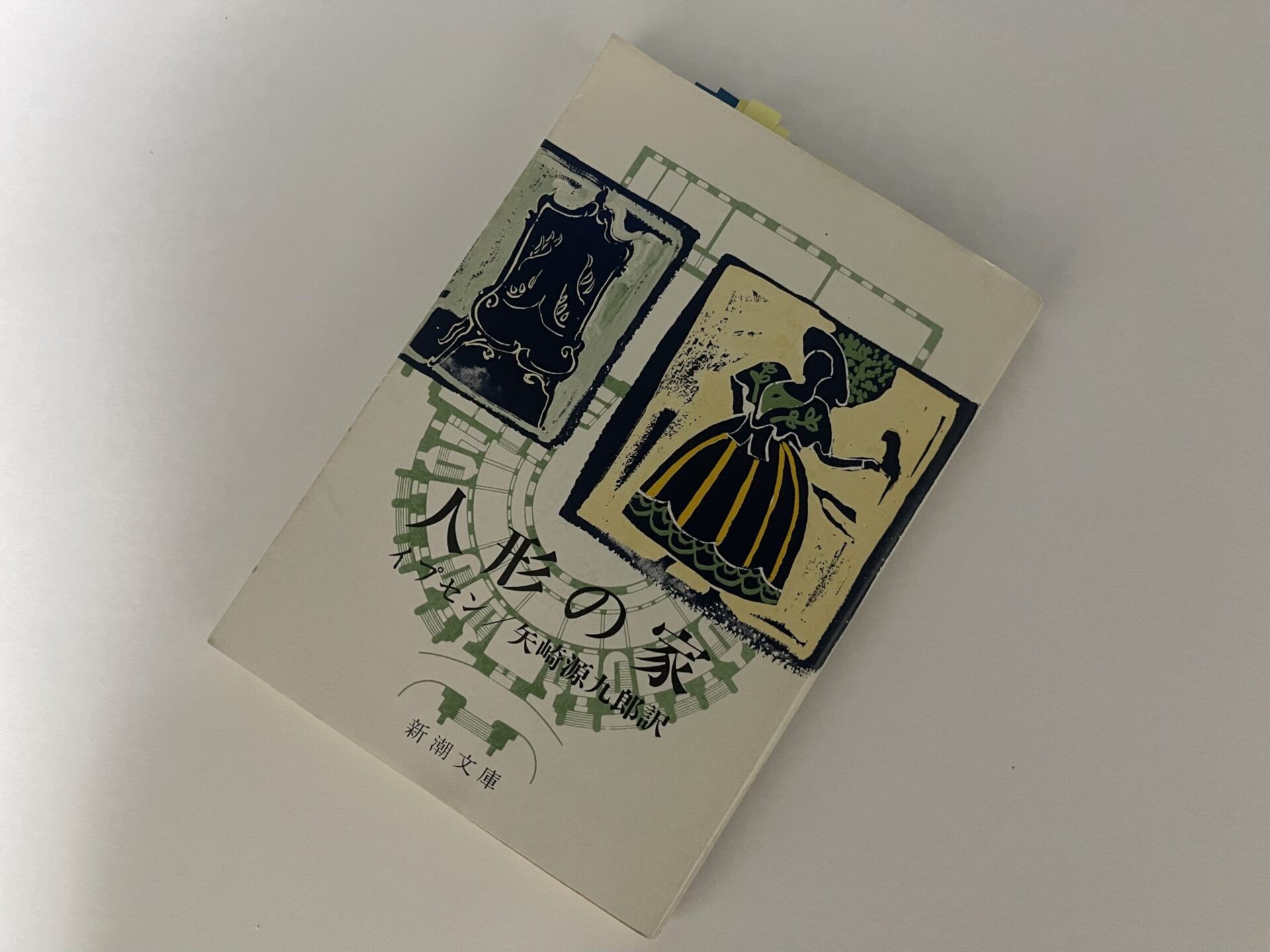

この『人形の家』(1879、ヘンリク・イプセン/矢崎源九郎訳、新潮文庫、Et Dukkehjem)を今の時代に読むと、ヒロインのノラの行為はもっともであり、むしろ「よく耐えてきた」と感じます。

や、耐えるという表現は違うか。

何不自由ない暮らしが目くらましとなっていたものの、自分が蒔いたトラブルの種によって皮肉にも自分がカゴの中の鳥であることに気づいてしまった。

結果、子どもさえも未練なく捨て去ってしまう。

そこまで豹変するかとも感じますが、この落差こそ演劇の劇的な点といえます。

『人形の家』あらすじ

クリスマス。年始から信託銀行頭取に就任する弁護士ヘルメルと妻ノラは3人の子どもに囲まれ、使用人を雇う裕福な暮らしを送っていた。

が、ノラには誰にも言えない秘密があった。

重病にかかった夫の診療費が嵩んだとき、夫の旧友で信託銀行勤務のクログスタットから借金し、その借用証書の父親のサインを偽造したのだ。

父親が借金直前に急逝した末の苦肉の策だったが、クログスタットはこの秘密を暴露するとノラに告げる。

クログスタットはヘルメルの頭取就任後に解雇される危機にあり、暴露しない条件として解雇撤回をノラに求める。

が、ノラのヘルメルへの説得虚しくクログスタットは解雇され、ヘルメルはノラの秘密を知ることに。

ヘルメルはさんざんノラを罵倒するも、改心したクログスタットから借用証書が返送されてきたことで、掌返しに優しくなる。

自分が人形のように扱われていると気づいたノラは、子どもも捨てて家を去る。

今では当然であろう独立への衝動

戯曲はノラが決然と家を出て玄関扉を閉じるところで幕となり、その後ノラがどうなったかはわかりません。

その後を想起させるよりも、当時としては「女一人で出ていった」という事実があまりにショッキングだったことは想像に難くない。

夫ヘルメルの自覚なきモラハラぶりにも辟易させられますが、当時の旦那たちが当たり前に行っていたと考えると別の意味で戦慄します。

前半なんかずーっと金銭のやりくりの話ばかりで、カネにうるさいワシ自身も読んでいてイヤになるくらい。そりゃ三行半を突き付けられるわ。

本作の凄いところは潜在意識に眠っていた「我慢」が事件を機に表面化し、登場人物ですら想像しえない幕切れとなること。

観客はそれを追体験し「女一人で出ていった」衝撃と、予想だにしない結末にダブルのショックを味わわされて感情を持っていかれる構図です。

いやはや、すげえ。

戯曲単体としても堪能できる

本作はクライマックスのノラの「めざめ」が緊張のピークであり、その前の借金が暴露されるかどうかのサスペンス的要素はお膳立てに過ぎなかったとのかと当時の観客は思ったことでしょう(ストーリーを知らされていなければ)。

戯曲構成と緊張・緩和の波が計算されつくされており、それもまた舌を巻きます。

第一幕、冒頭のト書きも舞台描写として完璧で、これは井上ひさしさんも特筆すべき例として挙げているほど。

日本でもたびたび上演されています。

語り継がれる社会派劇、リアリズム演劇にはちゃんと理由があるんですね。

|

【中古】 人形の家 三幕 改版 / イプセン, 矢崎 源九郎 / 新潮社 [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】 価格:311円 |

![]()

|

価格:3850円 |

![]()

|

価格:5500円 |

![]()