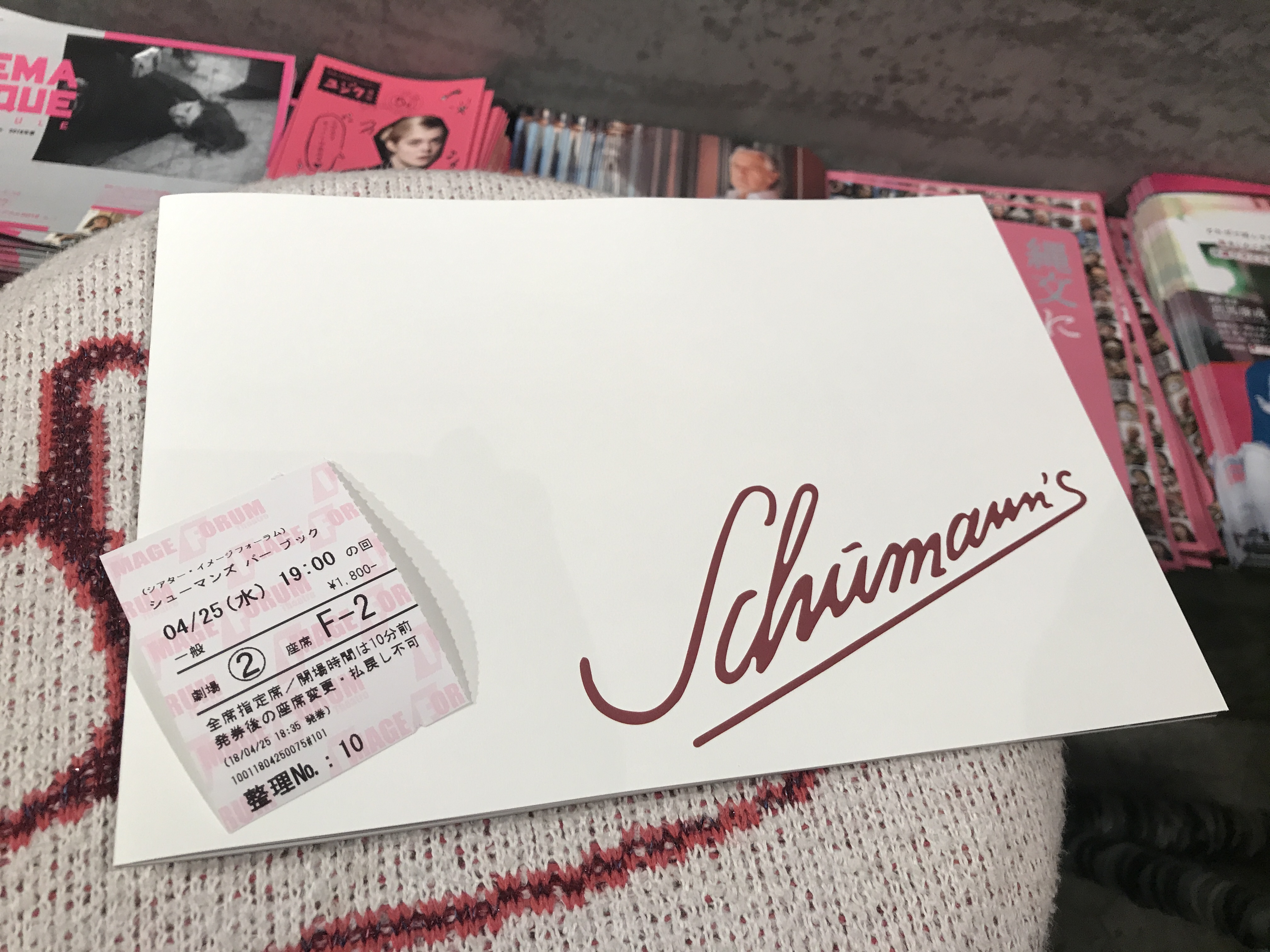

ミュンヘンで35年以上人気を誇るBARのオーナーであり、世界のバーテンダーのバイブルになっているレシピ本の著者であるチャールズ・シューマン。その放浪の日々を切り取った紀行ドキュメンタリー映画『シューマンズ バー ブック』(BAR TALKS BY SCHUMANN)を観てきました。

NY、パリ、ハバナ、東京、ウイーン。名だたるトップバーに客としてふらっと入るシューマン。肩にかかる長髪をなびかせ、ウェアラブルでありながらしっかりオシャレなジャケパン姿、齢76歳超えという彫りの深いその風貌に、グッと引きつけられます。表情にはその人の重ねた年輪が刻まれるとつくづく思うけど、このシューマンさんはただならぬ雰囲気(でも威圧感はない)を醸し出しています。

僕はシューマンさんが各地のバーテンダーに質問する姿を、無意識に注視していました。同業者であるカウンターの向こう側のバーテンダーたちに、客として接するシューマンさん。その「距離感」が絶妙だなぁと。聞き手としても描かれる彼は訪問先のバーテンダーにざっくばらんに質問するけど、やたら目を合わせたりしない、なれなれしくもしない。もちろん偉そうにしたり、大物ぶったりもしない。

極めてナチュラル、自然。さりげないんですね。聞いていないようで聞いている、そこにいないようでしっかり存在する。シューマンさんがすごい!という予備知識が仮になくても、相手は構えることなく、かつ自然な距離感を維持できるのでは。そういう佇まいは、経験を重ねてできた年輪とセンス、酒飲みとしての才能と、もって生まれたサービス精神が成すもの。あ、サービスって、昨今の「おもてなし」に代表されるような「何かをしてあげる」ことだけじゃないんですよ。

雰囲気があり(洗練されていて)、威圧感なく(物腰が穏やか)。こういうかっこいい男を目指したい。集英社の元編集者にして現在はエッセイスト兼新宿伊勢丹メンズ館「サロン ド シマジ」週末バーテンダーの島地勝彦さんが、「シューマンはわたしなど到底及ばない大色悪で、しかも惚れ惚れするほどのイケメンで、味のあるいい年の取り方をしているではないか」とパンフレットに寄稿していました。

そうか、「色悪」か。流行りのちょいワルにはない、そこには本物が漂います。

もう一つ。この映画には東京のオーセンティック・バーが出てきます。銀座「テンダー」「バー・ハイ・ファイブ」「スタア・バー・ギンザ」「バー・ベンフィディック」など。日本バーテンダー協会会長でもある岸久さん、上野秀嗣さん、上田和男さんなど名だたるバーテンダーの所作を見ているだけで十分楽しいのです。

が、僕は思い出横丁、神楽坂、渋谷などを闊歩するシューマンさんを映す風景にも魅せられました。日常が非日常の風景になっているんですよね。監督のマリーケ・シュレーダーさんは女性で、その映像に男には撮れないであろう繊細な美意識が見られます。この映画の東京パートには、ソフィア・コッポラ監督の『ロスト・イン・トランスレーション』(2003年)を想起させるものがありました。

最高の場所を提供する人と、そこに集う人の織り成す酒場。どこの国でもその場所の大切さは同じなのだな、と思わずにいられません。

東京では渋谷・宮益坂上にある「イメージフォーラム」のみの単館上映。全国各地に順次公開していくようです。本作はまた、観終われば必ず飲みに行きたくなるキケン性があります。そんな人に向けたイベントとのタイアップを行っているようですから、チェックしてみてはいかがでしょう。

このクラフトカクテルのイベント「東京カクテル7デイズ2018」良い企画ですね。長っ尻体質だけど、BARのはしごは愉しそうです。