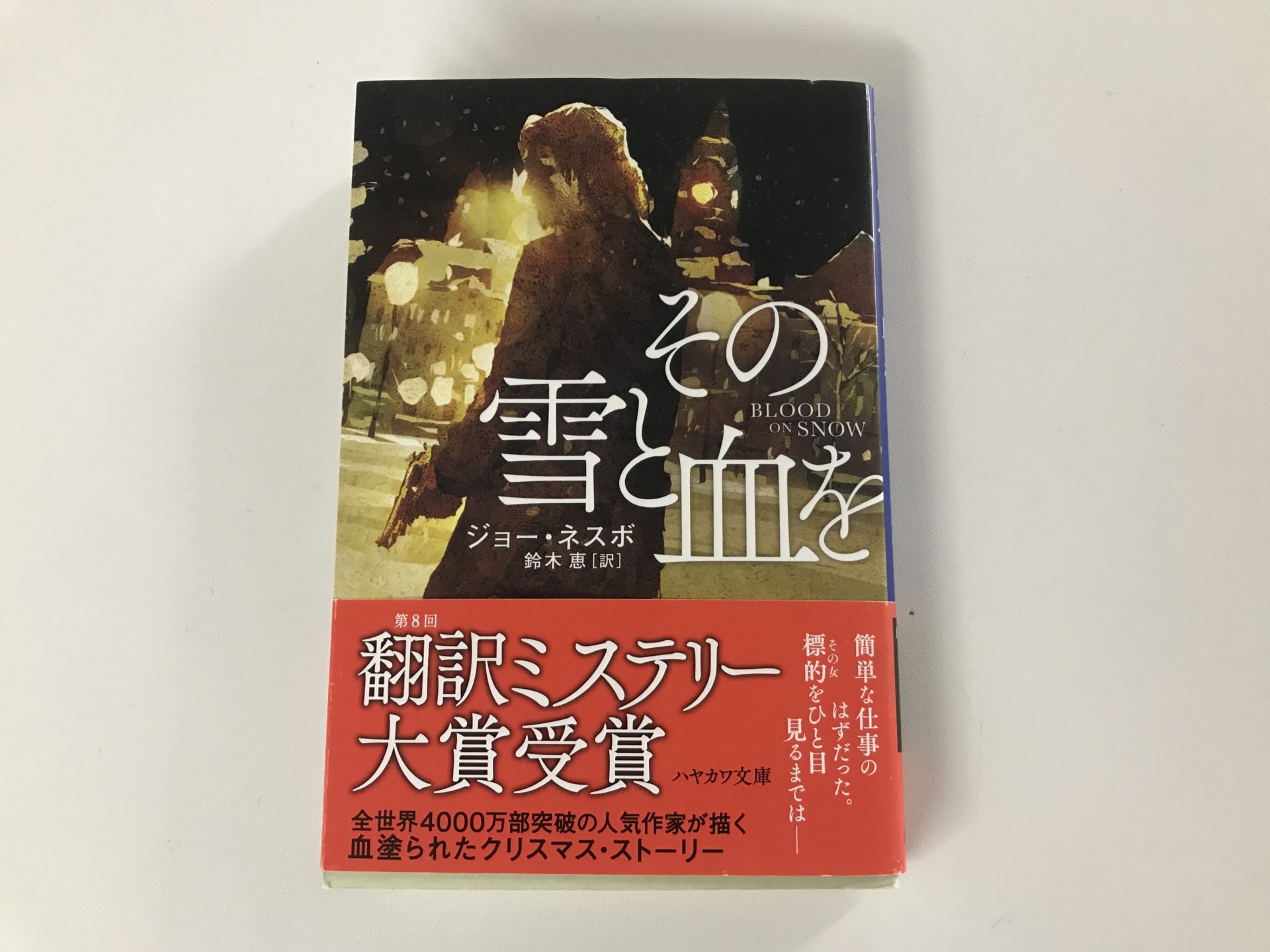

北欧ミステリーというと、流行りの海外ドラマや、ノルウェーを舞台にした『インソムニア』(2002年米/クリストファー・ノーラン監督)のような、非常に冷酷冷血で寒々としたものを想像してしまいます。が、この小説『その雪と血を』(ジョー・ネスボ著、鈴木恵訳/ハヤカワ文庫)は違いました。ハードボイルドでありながら、どこかファンタジー感のある小説でした。

1977年のクリスマス。ノルウェー・オスロの裏社会で殺し屋を稼業にするオーラヴ。仕える麻薬組織のボスから妻殺しを依頼され、仕事に取り掛かる。が、オーラヴが標的であるボスの妻コリナに一目惚れしてしまったことで、敵対組織も巻き込んだ事態に陥ってしまう。

この小説には主人公に絡むファム・ファタールがふたり、登場します。ひとりは上述のボスの女、もうひとりはろう者で片足の悪いマリア。主人公が2人の女をはからずも助けたことが、結果ボスを裏切る成り行きに。どうやってこの落とし前を付けるのか。

敵対する組織をなんとか味方につけ、ボスを殺そうと画策し、コリナとの未来の生活に思いを馳せるオーラヴ。どうなるのかハラハラしながらその道行きを読み進めますが、物語は思いもよらない方向に転がっていきます。察しのいい人は途中からわかるかもしれませんが、ぼくは後半のクライマックスまで、ふたりの女と主人公との顛末を読めませんでした。

白(雪)と赤(血)。その鮮やかなコントラストと裏腹に、影のある主人公オーラヴ。ハードボイルドでよく描かれる、強くストイックな男像とはかけ離れた、どこかナイーブさと脆さを秘めたキャラクターが新鮮です。

見るからに(読むからに)寒々とした土地が舞台にした哀しい物語。なれどどこか、救いも感じられるハードボイルドでした。解説除き195頁、半日もあれば完読できます。