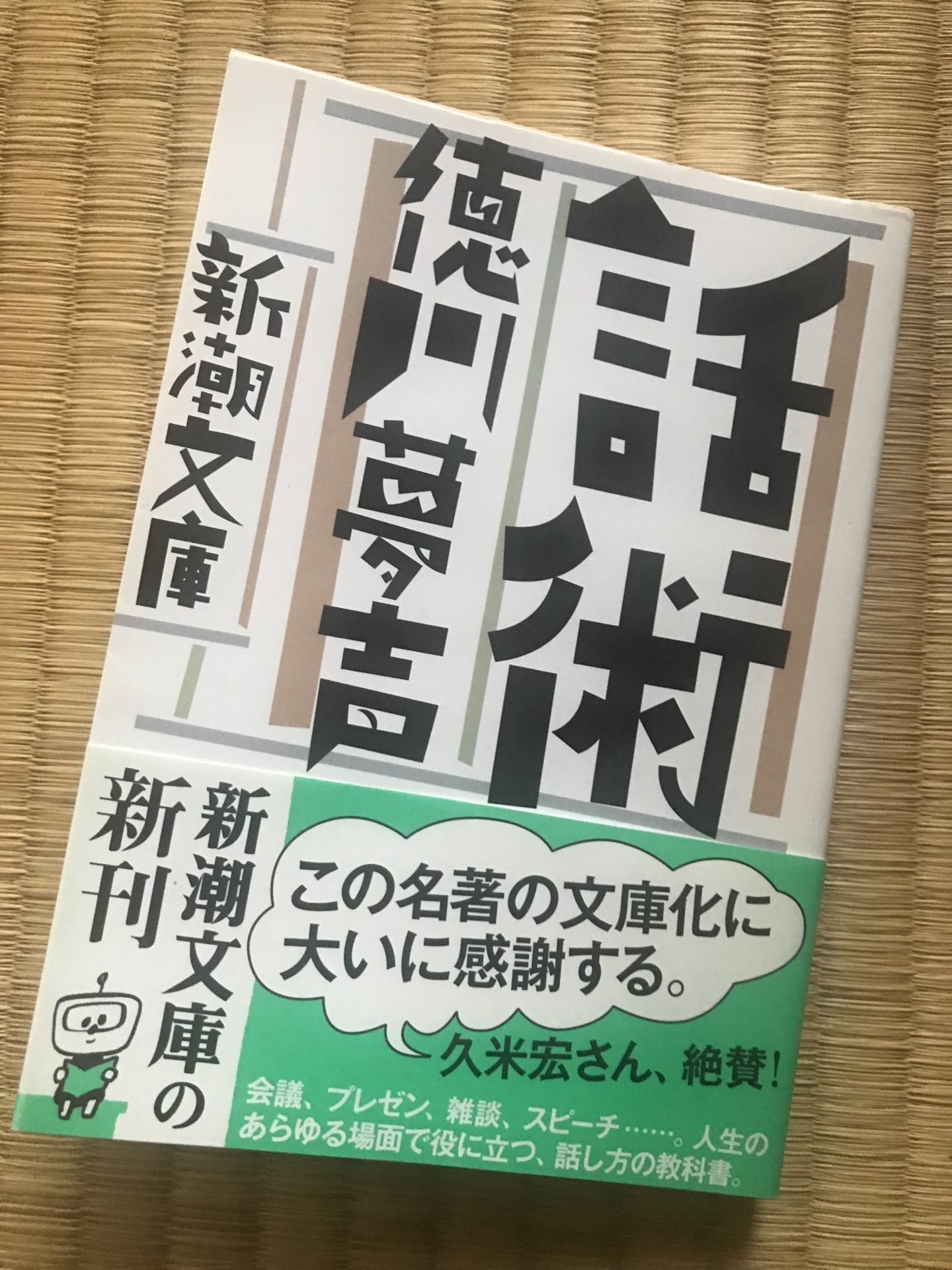

スピーチや演説上手な人を見ると素晴らしいなと毎度感嘆させられます。反対に、自分が不特定多数の人を前にスピーチする局面に出くわしたら、ユーウツで仕方ない。そう悩むご同輩は多いのか、街中の書店には話し方の指南書を数多く見かけます。活動写真弁士・徳川夢声(1894-1971)の『話術』(新潮文庫)も、そんな悩める人にうってつけのロングセラー書籍です。

夢声さんは活動弁士として活躍し、漫談や俳優、文筆業など多彩に活躍した人です。今でいうマルチタレントの走りでしょう、吉川英治原作『宮本武蔵』のラジオでの朗読が有名です。

話芸で幾多の現場を経験してきた夢声さん。ですが、話は誰もがするものであり、これを研究している人は本職においてもいない。ゆえに素人の「ちょっと話がうまい人」と同列に扱われてしまうことがあった、といささか嘆き気味でもあります。

それでは結局素人との違いは何かといえば。「普通人より話すことが面白く巧いこと」であり、「比較にならないほど、余計に公衆の面前で実演していること。つまり場数を踏んでいること」であり、とどのつまり「それによって生計を立てるか否か」と。

そうなんですよね。もちろん話す前に原稿を用意するとか、その原稿を頭に叩き込むとか。鏡を見ながら仕草の練習をするとか、そういう準備は大事。でも、肝心の本番で頭が真っ白にとか、聴き手から合の手が入りペースを乱されてしまうとかで、せっかくの準備が水泡に帰した人もいることでしょう。

本番環境と練習環境ではまったく違う。だから練習を積んだうえで、本番をたくさんこなして体得するよりほかない。これを避けての近道などないのですよね。英語は使わなければ、水泳は泳いでみなければ上達しないように……。

驚いたことに、今でいうバーバル(言語)&ノンバーバル(非言語)コミュニケーションにも言及されています。

演説者が、聴衆の視覚内に入ってから、演壇に歩いて行き、一礼する――これだけの間に、聴衆は鋭く観察眼を働かせる。

――この先生は、きっと好いぞ。

――あ、こいつはダメだ。

などと判決を下します。一旦、悪く判決されると、あとでいかに雄弁をふるっても、なかなかそれを覆すわけにいきません。

古今亭志ん朝さんが、勘九郎時代の中村勘三郎さんとの対談で、まさに「入りと出」に言及していて(著書に収録されています)、なるほど、一流は喋りだけではなく、登場から演壇を降りる最後の最後まで気を抜かないものだと、いたく感嘆しました。

後半、夢声さんがいかに活動弁士になったかを振り返る自伝要素もあり、そこにも「喋りの極意」のヒントがちりばめられています。一朝一夕にはいかないですが、とはいえ本書を読めば、自信がつくことは確か。ここに書いてあることの一部を頭に入れ、取り入れるだけで、だいぶ違うはずです。さっそく心がけて実践することにします。